我們常聽到「憂鬱症的人在想什麼」這個問題。憂鬱症患者常因內心苦澀、孤獨與無助感而漸漸失去對生活的熱情,進而影響日常生活。

台中昕頤診所將深入探討憂鬱症患者的情感與思維模式,並解析他們心中的掙扎,讓讀者從專業角度認識這個群體。透過專業醫師的角度,我們希望能給予患者與家屬更多理解與支持,促使及早尋求協助與改善,進而達到身心健康的平衡。

目錄

Toggle憂鬱症的人在想什麼:情感與思維的交錯

憂鬱症患者在面對生活的種種挑戰時,往往會陷入一種混亂的情感和扭曲的思維模式。這些患者不僅會對周遭事物產生悲觀失望的情緒,同時也常常對未來抱有極大的恐懼與不確定感。

昕頤診所在臨床實踐中觀察到,憂鬱症的人內心深處充斥著各種矛盾與自我懷疑,不僅使他們難以進行正常的人際互動,更令他們對生活的熱情逐漸消逝。

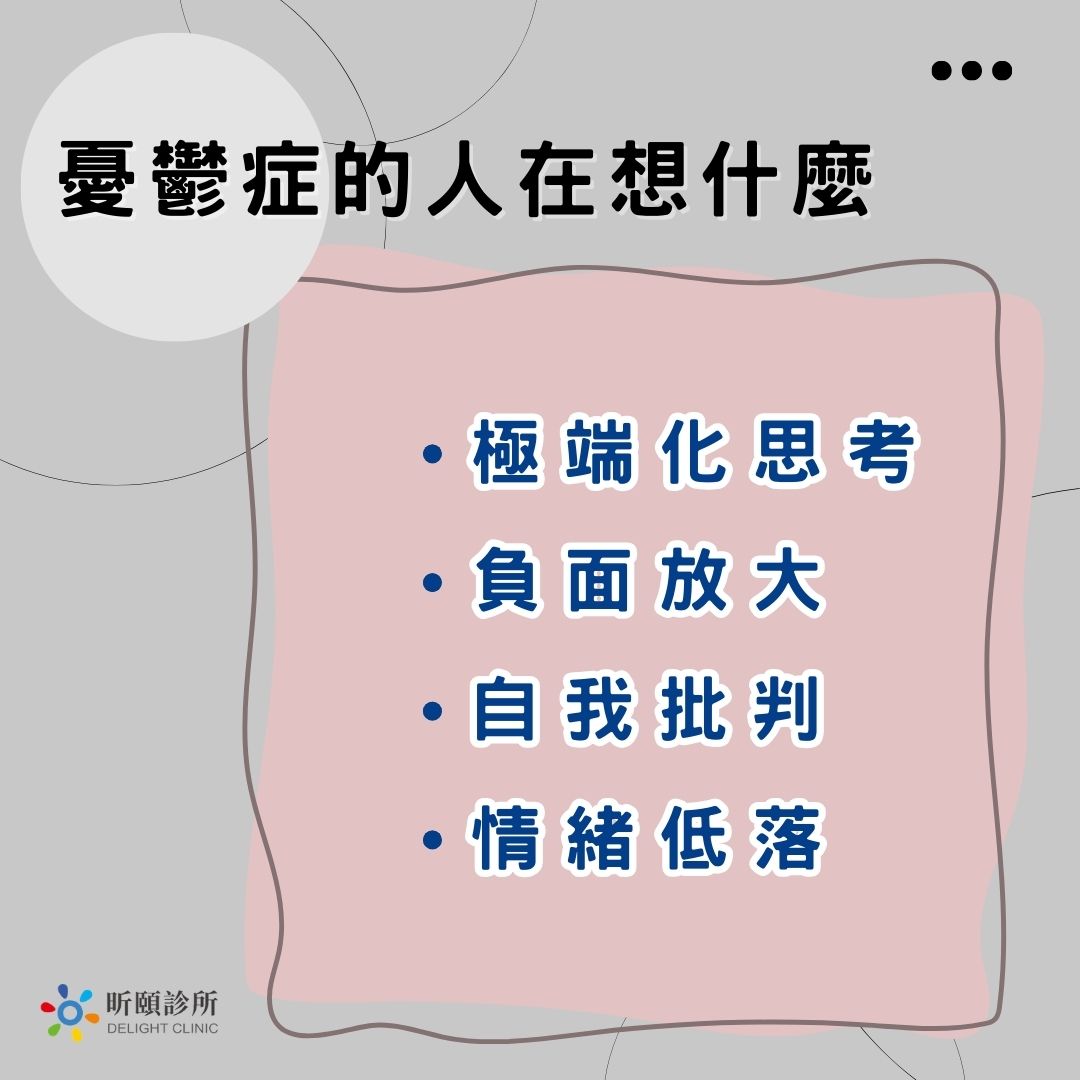

在這樣的狀態下,患者的思維呈現出以下幾個特點:

- 極端化思考:對任何情況都可能產生「全或無」的判斷,無法看到中間地帶。

- 負面放大:對挫折和失敗過度反應,將小錯誤擴大成無法彌補的缺陷。

- 自我批判:時常認為自己無法達到他人期望,導致自信心下降。

- 情緒低落:長期處於悲觀情緒中,對未來感到迷茫與絕望。

憂鬱症患者的情感與思維模式並非單一面向,而是交錯錯綜,每一個負面情緒背後都有其深層原因。這些情緒與思維問題不僅影響他們的內在感受,更會在外在行為上產生連鎖效應,進一步加深孤獨感。

無力感與絕望的循環

憂鬱症患者常常陷入一種無力感與絕望的循環中,這使得他們無論如何努力都感覺「什麼都做不了」。這種情緒不僅影響患者的日常生活,也使得他們對未來充滿恐懼。

患者往往認為自己無法改變現狀,進而陷入一種無望的狀態,這種狀態一旦形成,便難以自拔。在臨床實踐中,我們發現下列現象特別明顯:

- 生活動力全失:患者無法從事日常活動,如工作、學習或社交,導致生活質量大幅下降。

- 自我放棄:認為無論如何努力也無法達到理想狀態,因此選擇放棄改變。

- 情緒持續低落:即便在接受治療期間,患者依然可能感受到深沉的絕望情緒,這進一步削弱他們的求生意志。

- 社交隔離:由於自我懷疑和負面情緒的影響,患者會刻意避免與人互動,進一步加劇孤立感。

這種無力感與絕望的循環,讓患者難以擺脫負面情緒的影響,而這樣的狀態若不及時干預,可能會導致更嚴重的心理健康問題。

自我價值的崩塌

另一個常見現象是患者對自身價值的極度否定與貶低,這種狀態往往被稱為自我價值的崩塌。

患者常感覺自己毫無價值,甚至覺得自己不被需要,這種心態進一步加深了他們的孤獨與絕望。昕頤診所發現,憂鬱症的人自我貶低的心理根源包括:

- 童年經歷的陰影:早期的負面經歷可能導致患者在成年後對自我評價產生扭曲。

- 社會期望的壓力:現代社會中競爭激烈,患者難以達到理想標準,自我價值感受挫。

- 人際關係失調:缺乏支持系統或經歷人際衝突,讓患者更容易產生自我否定。

- 內部批判聲音:患者腦中反覆出現自我攻擊的聲音,使他們對自身充滿懷疑與不信任。

如果有憂鬱症相關情況,建議尋求專業醫師評估

昕頤診所:04-37075632

或加入Line預約諮詢:點擊我

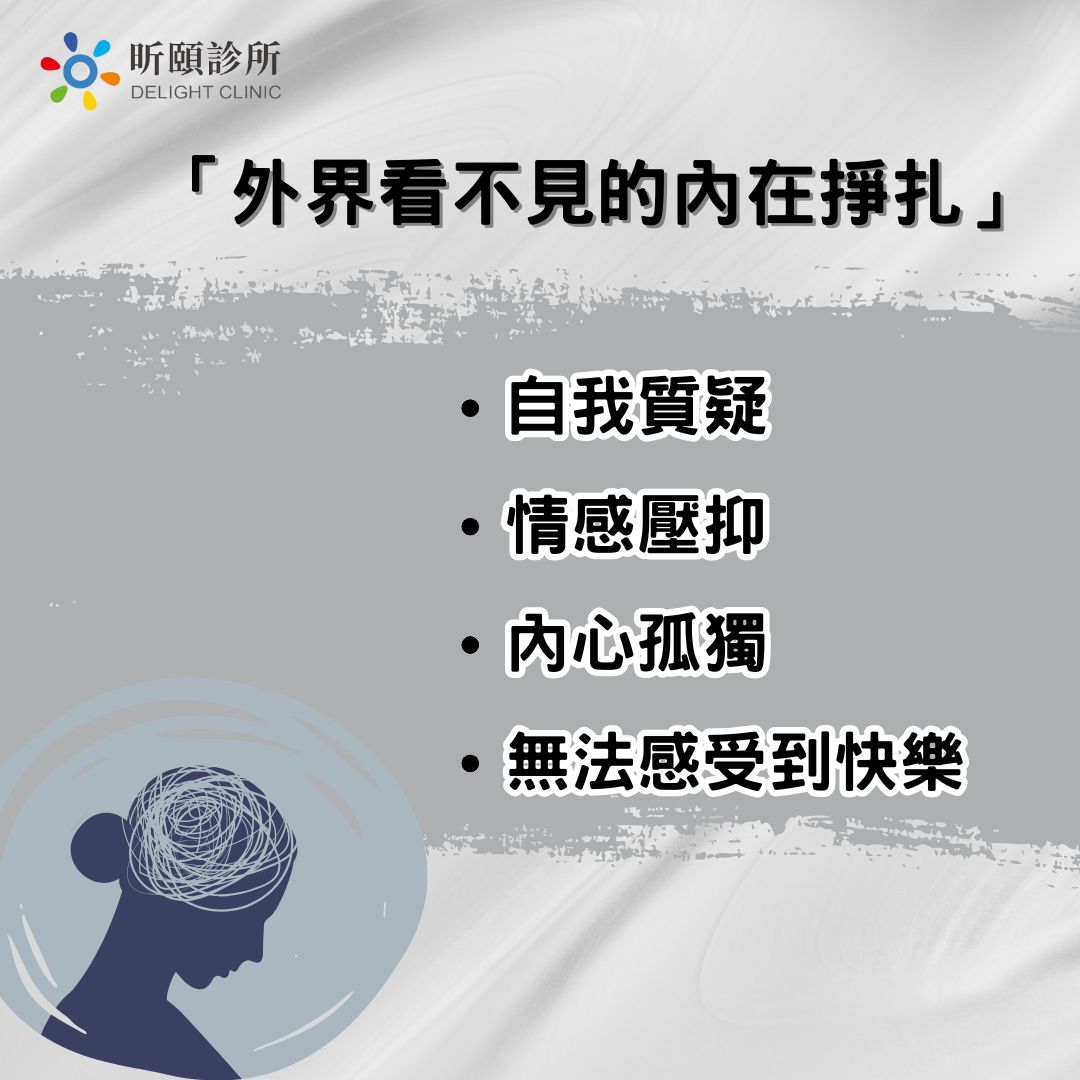

憂鬱症的人在想什麼:外界看不見的內在掙扎

憂鬱症的內在掙扎往往隱藏在表面看不見的角落。患者即使外表看似正常,其實內心深處卻飽受痛苦的折磨。

憂鬱症的人在想什麼,這不僅僅是情感的低落,更是思維與自我認同的複雜交織。這種掙扎讓患者難以向外界敞開心扉,也讓家屬和朋友難以察覺他們的痛苦。

透過深入的心理諮詢與診斷,我們發現這些患者常常在內心進行激烈的自我對話,嘗試理解自己的存在價值。

在這段隱藏的內在掙扎中,患者可能出現以下情況:

- 自我質疑:不斷問自己「我是不是負擔?」,認為自己拖累了身邊的人。

- 情感壓抑:將所有痛苦與挫折深埋心中,不願或不敢表達,導致情緒進一步積壓。

- 內心孤獨:即使身邊有親人和朋友,也感受不到真正的支持與理解,產生強烈的孤獨感。

- 無法感受到快樂:對快樂的渴望與現實之間存在巨大落差,使得患者對生活失去信心。

「我是不是負擔?」的自我質疑

許多憂鬱症患者在內心深處時常自問「我是不是負擔?」。

這種自我質疑來自於過去的人際經驗和家庭背景,他們可能因為童年時期的負面評價或是後天遭受排斥而形成這樣的想法。

這種持續的質疑使得患者不斷認為自己在社會或家庭中只是一個累贅,進而削弱了自尊與自信。

主要原因包括:

- 家庭環境影響:從小缺乏支持與鼓勵,讓患者對自身價值產生懷疑。

- 社交壓力:在現代社會中,與人互動的壓力使得部分患者認為自己無法達到他人期望。

- 過度自我批判:習慣性地否定自我優點,將一切失敗歸咎於自己。

快樂為何如此遙遠

在憂鬱症患者的心中,快樂往往變得如此遙遠,儘管他們內心渴望幸福與溫暖,但現實卻讓他們感受不到這些正面情緒。

這種矛盾心理來源於對過去失敗經驗的記憶以及對未來的恐懼,使得快樂彷彿只是一個遙不可及的夢想。患者常常會因為一次挫折而徹底否定未來的希望,進而對任何正面情緒視而不見。

這種情況主要表現為:

- 情感麻木:對外界的刺激反應平淡,難以體會到日常生活中的小確幸。

- 自我設限:對快樂抱持懷疑態度,認為自己根本不配擁有幸福。

- 內心矛盾:明知道快樂的重要性,卻因心理障礙無法真正感受到幸福的存在。

憂鬱症的人在想什麼:「時間的囚徒」

時間對憂鬱症患者而言,常常變成一個無形的枷鎖。他們彷彿成了「時間的囚徒」,不斷被過去的陰影和未來的恐懼所困擾。

在這樣的心境下,患者對時間的感知產生了扭曲,過去的悔恨與未來的擔憂使得當下的每一分每一秒都變得沉重而痛苦。昕頤診所的經驗表明,憂鬱症的人經常無法擺脫對時間的焦慮與恐懼,而這種情緒又會進一步惡化其心理健康狀態。

在這種情況下,患者的思緒多半呈現以下特徵:

- 被過去束縛:無法放下曾經的失誤與後悔,讓過去的陰影一直影響當下的情緒。

- 對未來充滿恐懼:擔心未來會重蹈覆轍,甚至對未知產生極度排斥。

- 當下的痛苦:由於過分沉迷於過去與未來,現實生活中每一個當下都成為折磨與痛苦的象徵。

過去的悔恨與未來的恐懼

在憂鬱症患者的心中,過去的錯誤與未來的不確定性往往同時存在。

使得患者無法真正活在當下,而是一直沉浸在過去的悔恨與未來的恐懼之中。這種情緒的交織讓患者陷入長久的痛苦之中。

主要特點包括:

- 無法原諒自己:對於曾經的錯誤反覆自責,深感懊悔與無奈。

- 對未來的擔憂:擔心再度犯錯或面臨更嚴重的失敗,從而影響生活與工作。

- 情緒波動劇烈:在悔恨與恐懼之間反覆掙扎,情緒極易受到外界影響而波動。

當下成為一種折磨

對於許多憂鬱症患者來說,「當下」並非令人安心的時刻,而是一種持續的折磨。

當患者無法從過去的痛苦中走出,也無法對未來產生期待時,現實的每一個當下便成了難以承受的重擔。這種感覺讓患者常常陷入深深的絕望之中,並對日常生活產生極大的排斥。

這種情況主要體現在:

- 日常生活失去意義:每一天都彷彿只是重複著痛苦與無望。

- 身心俱疲:持續的心理壓力導致身體狀況不佳,進而加劇精神疲憊。

- 缺乏解脫感:即使在短暫的休息或娛樂中,患者也難以真正感受到輕鬆與愉悅。

若您或您的親友正深陷這種情緒困境,請立即透過致電諮詢或填寫預約表單,讓昕頤診所提供專業協助。

如果有憂鬱症檢測相關問題,建議尋求專業醫師評估

昕頤診所:04-37075632

或加入Line預約諮詢:點擊我

如何理解並支持憂鬱症患者的想法

作為醫師與照護者,理解並支持憂鬱症患者是我們責無旁貸的任務。

當我們面對「憂鬱症的人在想什麼」這一問題時,必須從患者的內心出發,了解其內在掙扎與外在表現之間的連結。

只有真正站在患者的角度,才能有效地提供協助與建議。台中昕頤診所在多年的經驗中強調,建立良好的溝通與信任關係,是支持患者的重要前提。

在理解並支持患者時,我們需注意以下幾點:

- 尊重患者感受:避免強迫患者表達,尊重其內心的隱私與掙扎。

- 提供專業建議:針對患者的具體狀況,提供切實可行的治療與輔導方案。

- 鼓勵正向互動:協助患者建立正向社交網絡,從而改善孤立狀態。

- 定期追蹤與支持:透過持續追蹤與定期會診,確保患者能夠獲得長期的支持。

傾聽比建議更重要

在支持憂鬱症患者的過程中,傾聽比給予直接建議更為重要。患者內心的情感需要被真誠地理解與接納,而非僅僅聽取表面的語言。

專業醫師與家屬應該耐心聆聽患者的心聲,給予他們足夠的空間表達情緒,而不是急於提供解決方案。

具體來說,傾聽的要點包括:

- 保持耐心與同理心:讓患者感受到他們的情感被重視。

- 避免評判或強加觀點:讓患者自由表達,而不受外界干擾。

- 主動關心但不過度介入:尊重患者自主選擇分享的內容與節奏。

- 定期回顧與確認情緒:透過適時詢問,幫助患者理清自身情感脈絡。

辨識求救訊號

在憂鬱症患者的言行舉止中,往往隱藏著求救訊號。作為家屬或醫療專業人士,必須學會辨識這些細微的變化,才能及早介入並提供幫助。

這些求救訊號可能表現在以下幾個方面:

- 語言表達:經常提到絕望、無助,甚至談及自我傷害或自殺念頭。

- 行為變化:突然變得沉默寡言,或失去平時的興趣與動力。

- 情緒波動劇烈:在短時間內出現情緒劇烈變化,從極度低落到稍縱即逝的短暫平靜。

- 社交隔離:避免與親友接觸,長期獨處並缺乏與外界的正常互動。

從本文探討中,我們可以發現憂鬱症的人在想什麼不僅僅是情感低落的表現,而是內在複雜思維與情緒交織的結果。

無論是無力感與絕望的循環,還是自我價值的崩塌,以及對快樂遙不可及的感受,都反映出患者在現實中所面臨的巨大挑戰。

通過傾聽、辨識求救訊號與專業介入,我們能更好地理解並支持這些患者。台中昕頤診所一直致力於提供專業且真誠的心理健康服務,幫助每一位患者找回生活的希望與意義。

若您或您的親友正深陷這種情緒困境,歡迎您隨時致電諮詢昕頤診所,讓我們一起走進患者的內心世界,提供最正確的支持與關懷,從而迎向更美好的明天。